La corrupción es resultado de una deficiencia emocional, un subdesarrollo.

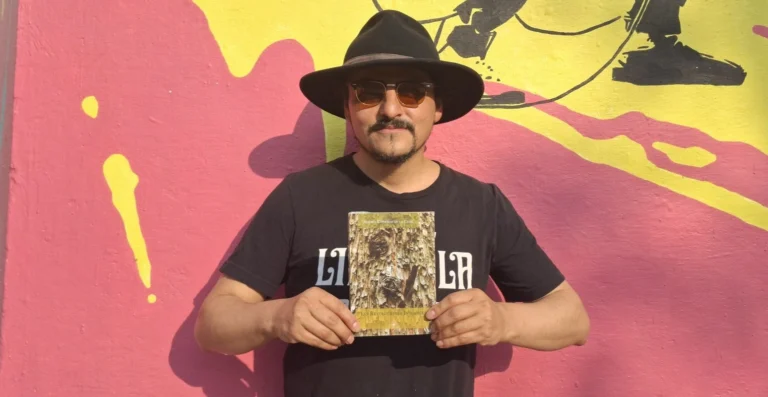

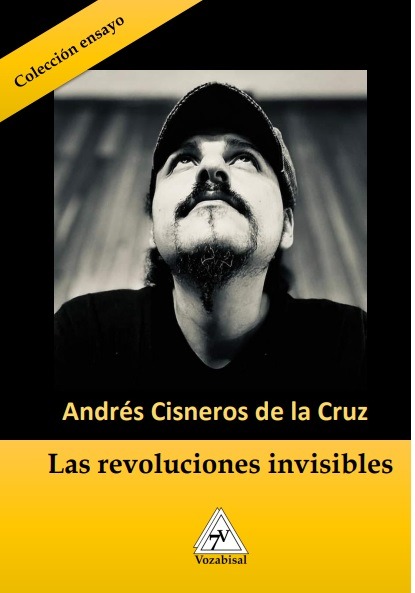

Andrés Cisneros de la Cruz

i.-Las potencias del caos en la edición y difusión de poesía

El caos implica todo el desorden adyacente a la boca que permanece cerrada. Cuando la boca al fin se abre, el caos se disipa por los bordes de la apertura, surge el encuentro, no con la palabra, sino con el aliento, la potencia mítica que ordena la vida al decir(se).

Este acto de decir(se) forma una burbuja de singularidad que infla su membrana liminal a manera de código, el lenguaje, eso que “siempre es la guerra” (Meschonnic). Una guerra por el significado que es el principio corruptor de la poesía y de lo real y que, según nos muestra Andrés Cisneros en su poderosa colección de ensayos, Las revoluciones invisibles, editado por Vozabisal Ediciones, va abriendo, machete en mano, una serie de hemogramas, una serie de conjeturas textuales y de axiomas libidinales que poco a poco carcomen el corpus insigne de una poesía enferma, casi terminal, privada de su función esencial como reformadora de las estructuras significantes.

Paradójicamente, la corrupción es también abono, es también fermento de materias vivas, revolucionarias. Como dice Althusser: “la historia es un proceso sin sujeto ni fines”, en el que cierta poesía, aunque marginalizada y precarizada en sus posibilidades de edición y divulgación, se inserta en franca contracultura como voz de los sin voz, de los silenciados por las estructuras de interés político insertas en la cultura. A través de ella se da la trasgresión de los corpus hegemónicos que rinden tributo a los códigos del dictado hegemónico y los vectores de la corriente principal (mainstream).

Andrés propone una antropología poética de los movimientos de resistencia y transformación cultural en México contra dichos agentes codificantes. En este sentido, la poesía se asemeja a una “guerra” —que muchas veces llega a literalizarse— debido a su naturaleza conflictiva, pues, no solo refleja al mundo, sino que lo produce, modifica, cuestiona, confrontando poderes establecidos y discursos dominantes con tradiciones rupturistas y clandestinidades trasgresoras.

Andrés propone también que la poesía, en su dimensión más introspectiva, se erige como un medio formidable para la desarticulación de la narcocultura, pues no solo desacraliza los discursos hegemónicos que glorifican la violencia y el poder, sino que también descompone las narrativas de dominación y miedo que sostienen dicho fenómeno social.

Al intervenir en el campo simbólico —ese espacio donde se codifican valores, identidades y memorias— la poesía despliega una capacidad singular para fragmentar la lógica narcocriminal, evidenciando la brutalidad y alienación que enmascara el aparente glamour del narco y su necropolítica empresarial que busca la enajenación violenta de las conciencias, su desertización.

Haciendo evocaciones líricas, en el juego metafórico y la resignificación lingüística, la poesía se transforma en un acto emancipador que resiste la hipnosis mediática y política, invitando a la reflexión crítica y al repliegue ético. Así, más allá de la mera denuncia, la poesía irrumpe como un espacio de reconstrucción cultural que desafía la naturalización de la violencia, abriendo vías alternativas para imaginar una realidad donde la justicia, la dignidad y la memoria colectiva recuperen su lugar legítimo en las comunidades.

ii.- La clandestinidad como punto de fuga

Lo interesante y lo crucial del trabajo editorial y de gestión cultural que Andrés ha llevado a cabo por más de veinte años en México, es su coherencia y su consistencia, puesto que ha sabido llevar la montaña a Mahoma, ha sabido cruzar la barrera simbólica que aísla a la poesía de la gente, ha llevado los libros directamente a las manos de las personas, sin importar ningún criterio prevalente de raza, genero, condición económica o capital cultural, ha sabido llevar las voces a las almas, las imágenes al inconsciente colectivo.

Trasladando así, el libro a la lectura en una especie de continuo que se va hilvanando por medio de las micrófonos abiertos en las ciudades, versificaciones en voz alta, los encuentros con autores e incluso el ring de poesía, la confrontación slamera de su proyecto Adversarios en el cuadrilátero.

Actos de verdadero ritualismo contracultural como: El Biombo de movimientos mexicanos de poesía, en donde reunió algunas vanguardias poéticas del siglo XXI, y la Caravana Nacional de Poesía Colmillos de musgo para volver pan las piedras, que recorrió de dos a tres localidades por cada uno de los treintaidós estados de la República Mexicana, en noventa días, donde, junto con Alma Miranda Alamilla, entrevistaron a editores y poetas de todas las zonas visitadas, refrendan a Andrés como uno de los agentes más interesantes de la poesía de vanguardia en México y uno de los editores más comprometidos con la creación poética contemporánea y su difusión.

iii.-Axiología de la corrupción

La crítica que plantea en su libro se centra principalmente en el régimen de corte dinástico que se despliega en la gestión pública de la cultura nacional, donde la poesía es administrada como a vasallos de hacienda, con dinámicas familiares tóxicas y expectativas de naturaleza orweliana, “en torno a cierta figura de poder, de generaciones pasadas que tampoco reflexionaron el papel de sus predecesores…”, en una negación que por inercia empuja cualquier intento de ruptura con el canon hacia los márgenes, por eso “ la figura del viejo sabio (aunque en este siglo ya no importe tanto la edad en ese sentido) en México, es percibida como la de un gurú, antes que la de un interlocutor crítico”.

A Juan Rulfo la CIA le compró una casa. Pero no lo compró a él ni a su obra. Esa es la premisa de Patrick Iber, y su argumento es: “No quiero negar que el imperialismo cultural sea un asunto serio e importante, pero en este caso me impresiona más la idea de que muchas joyas de la literatura mexicana del siglo XX fueron producidas con apoyo de dinero extranjero (y muchas veces comprometido), sin producir fricciones significativas”

Cierto es que, la lucha de poder en los círculos literarios oficiales revela una dinámica profundamente corrosiva cuyo impacto trasciende la mera competencia artística para adentrarse en el terreno de la hegemonía cultural y estética. Estos entornos, lejos de fomentar la libre circulación de ideas y creaciones y la diversidad creadora, el mundus imaginalis, se convierten en plazoletas de mercado donde el prestigio y la influencia se disputan mediante alianzas estratégicas, regateos, favoritismos y exclusiones deliberadas.

La calidad estética y el valor innovador de las obras quedan supeditados a criterios burocráticos y juegos de poder que desvirtúan el sentido original de la literatura como espacio de emancipación intelectual.

Además, este fenómeno refleja a un microcosmos de una política emocional indigente, en el que las instituciones oficiales se erigen no solo como guardianas del canon sino como agentes formadores de consensos, comisionados de un afecto gremial ludópata, condicionando la legitimidad de voces emergentes y marginando aquellas que desafían las normas establecidas en un a ruleta rusa de galardones y dádivas.

La consecuencia es un círculo vicioso que perpetúa estructuras rígidas y conservadoras, ahogando la pluralidad y relegando la producción literaria a un mero instrumento de validación institucional y no un diálogo genuino con la realidad social y humana. En última instancia, esta batalla por el poder en la literatura oficial pone en entredicho la autenticidad misma del arte y su función crítica en la sociedad.

“Del contexto brota el poeta”, nos dice Andrés y añade, “Y el poeta siempre responde a su contexto”, pues un libro de poesía es un poderoso agente trascendental de la cultura y la conciencia social, desempeña un papel notable en la configuración de los campos semánticos del pensamiento colectivo y la sensibilidad estética de una época.

A través del juego sintagmático y de la experimentación con el lenguaje cotidiano, el poeta no solo transciende la mera descripción del mundo, sino que también abre espacios de reflexión profunda sobre la condición humana, la memoria y el devenir histórico.

En su obra convergen la experiencia individual lo sagrado imaginal y el pulso del socius, de los rituales colectivos, lo que le otorga la capacidad de ser un mediador entre la realidad tangible y las dimensiones simbólicas del sentir y del imaginar. El poeta se erige como un puente indispensable que conecta tradición con innovación, fomentando un diálogo constante que renueva y enriquece el alma cultural de la comunidad humana.

El gran problema de fondo que denuncia Andrés, es el control y la manipulación de los contextos. Los agentes políticos culturales son actores clave que buscan controlar, manipular y gestionar los contenidos, los sintagmas, y hasta los significados que la colectividad necesita reconfigurar para sostenerse, para acceder a los bienes comunes, a su deontología.

Estos agentes actúan como mediadores entre el poder político y la ciudadanía, estableciendo marcos de referencia que influyen en la percepción de la cultura y determinan qué expresiones culturales se promueven o invisibilizan.

Su intervención puede responder tanto a dinámicas autocráticas como a estrategias de control social, condicionando qué valores, identidad y memoria colectiva se legitiman y cuáles se margina o excluye. Así, los agentes políticos culturales configuran no solo la gestión administrativa de la cultura, sino también el terreno simbólico e imaginario donde se disputan los poderes mediáticos, económicos y la representación política y social.

El imaginario, entonces, se vuelve en contra del mismo poeta, que en teoría es un reformador natural, no sólo de la lengua, sino de los rituales de la comunidad. Es decir, al igual que en la economía especulativa que ha acarreado la inflación al mundo y que nos hace vivir en una irrealidad que se sustenta en la deuda, así también, el poeta compra un sueño que quizá no terminará de deber.

La poesía al ser la creación en su estado más original no es fácilmente corruptible en sí misma, pero los poetas, en cambio, al ser simples humanos insertos en el juego de poder, son fácilmente sonsacados, esta disyuntiva ha sido aprovechada al máximo siempre por las estructuras de dominación.

En este sentido, los ensayos que componen Las revoluciones invisibles son pirosofía, ciencia del incendio para las ramas secas de la poesía industrializada, poesía-comodity, simétrica, carente de estilo, profundidad e inteligencia. Mientras los detentadores del poder cultural sigan andando por los caminos que ya nos habían conducido a esa ebriedad mediocre que es la farándula, oquedad maligna, refulgente y sedosa que anula violentamente las alteridades y los corazones, nuestro imaginario colectivo permanecerá hipotecado a oscuras instituciones sin alma.